父の手-My Father's Hand-

2009年6月、若年性アルツハイマー型認知症の診断を受けた父は、間近に控えた定年を前に会社を退職し、一日のほとんどの時間を家のリビングで過ごすようになった。

その少し前から、夜中に息苦しさを訴えることがあり、呼吸器科を受診したこともあったが、いま思えば、日常生活のまえに仕事に支障をきたし、その不安やストレスから過呼吸の発作を起こしていたのだと思う。

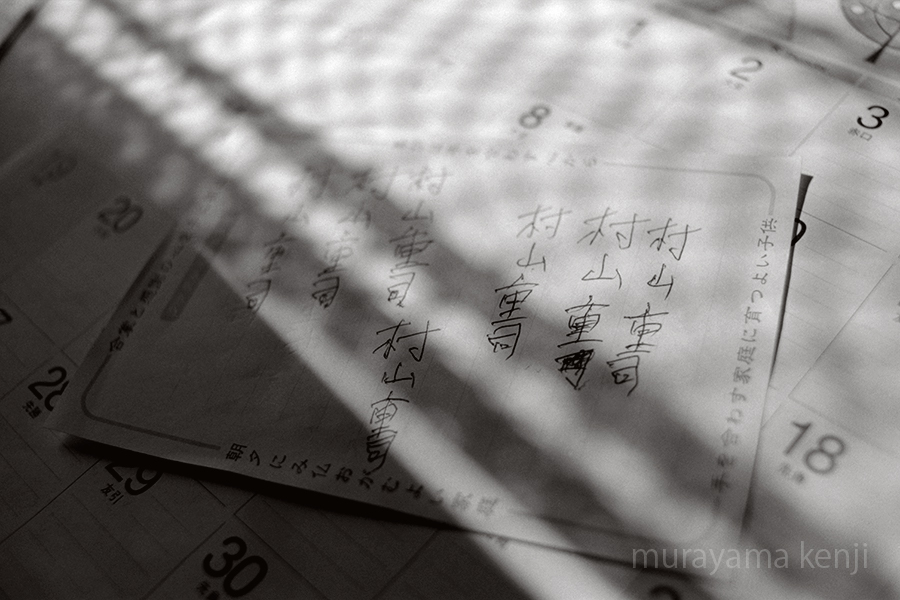

それからしばらくして、靴下やタオルを部屋中に並べたり、財布の中身を何度も確認するというような行動が増えだした。その頃から、カレンダーの日付を執拗に気にしだし、手帳を何度も買ってくるようになった。また、以前は週末のたびに出かけ、私も幼い頃から頻繁に連れて行ってもらった、へらぶな釣りにも興味を持たなくなっていった。

2011年の末頃から、父の徘徊がはじまった。一人で家を出たまま帰れなくなり、近所の人に連れられて戻ってくることが度々あった。情緒が不安定になり言動が攻撃的になる時間も多くなりだした。

そして、家にいながら「帰りたい」とつぶやくようになった頃から、私は父の写真を撮りはじめた。

徐々に記憶を失っていく父がみせる言動は、刹那的であると同時に、些細な事柄に抱く懐疑や懸念が永遠に続くものでもあるかのように困惑し、落ち着くことがない。それを病の症候だと心得ていても、避けることができない現実に直面し、戸惑う父を、ときとして疎ましく思うことがある。そのわたしの感情が、かつての父とは変わっていく様をまえにした、一時の感傷だとしても、そこには老いていくことへの怖れがたしかにあった。

しかし、写真をとおして父をみるとき、何かが出来なくなったという事実でしかなかったことに、何かをやろうとした姿を見いだし、あるいは、そうであってほしいというわたしの願望なのかもしれないが、そこに父なりの抵抗をみることがある。父はその瞬間も必死に現実と向き合っていたのだ。そう思えたとき、わたし自身「いま」をどこまで肯定し受け入れることが出来るのかを問われているような気がした。

家族との生活の中で、例えば、食卓のいつも同じ場所に座る父と対話するように、これからも、その時々に父と共に在る光景の記録を続けたいと思っている。

Copyright (C)2015 Kenji Murayama All Rights Reserved.